주요뉴스

[한동하의 본초여담] 명의(名醫) 장경악은 임진왜란 때 명나라 OO으로 참전했다

파이낸셜뉴스 2024.06.27 05:59 댓글 0

[파이낸셜뉴스] 본초여담(本草餘談)은 한동하 한의사가 한의서에 기록된 다양한 치험례나 흥미롭고 유익한 기록들을 근거로 이야기 형식으로 재미있게 풀어쓴 글입니다. <편집자 주>

명나라 때 장경악(張景岳)이란 의원이 있었다. 이름은 개빈(介賓)이고 호가 경악(景岳)이어서 주로 장경악이라고 불렸다. 장경악(1563~1640년)은 조선의 허준(1539~1615년)과 동시대의 인물로 중국 최고의 명의 중에 한 명으로 칭송된 인물이다.

장경악은 절강성 회계지방에서 태어났다. 어려서부터 남달리 총명하고 영특했다. 책 읽기를 좋아했는데, 책을 읽을 때는 경서(經書)에만 얽매이지 않고 다양한 책을 손에 잡히는 대로 읽었다. 또한 책에 적힌 장구(章句)를 무조건 받아들이는 것이 아니라 나름대로 비판하는 것이 습관이 되어 있었다. 그래서 장경악의 당돌한 질문에 주위의 어른들이 당황하기 일쑤였다.

장경악은 13세 되던 해에 아버지를 따라서 북경으로 갔다. 장경악의 아버지 장수봉(張壽峰)은 아들이 총명한 것을 보고 보다 큰 곳에서 학문을 닦기를 바랐던 것이다. 장경악은 북경에서 경서와 사서에 해박한 명의 김몽석(金夢石)으로부터 의술의 이론과 실기를 전수받았고, <황제내경>을 배우고 익혔다. 이밖에도 제자백가(諸子百家)의 경서와 역사에 깊이 통달했으며 천문, 지리, 병법, 역리 또한 탐독했다.

장경악은 30세에 북동부 지역을 유람하면서 돌아다녔다. 그때 한반도에는 일본이 15만 대군을 이끌고 조선을 침략했다. 일본은 자신들이 명나라를 침략하고자 하는데, 조선이 길을 비켜달라는 요청을 거절했다는 것이 이유였다. 바로 임진왜란이었다.

조선의 선조 왕은 의주로 파천을 해서 명나라에 도움을 요청했다. 명나라는 조선의 요청으로 군대를 파병하게 되는데, 이때 장경악은 명나라 군인으로 전쟁에 참여하게 되었다. 장경악은 명나라 군대를 이끌던 총지휘관 송응창(宋應昌)의 젊은 참모로 활약했다.

조선 땅 의주에서는 어의 허준이 선조를 돌보고 있었다. 허준은 당시 54세였고 장경악은 30세였다. 훗날 당대 최고의 명의가 되었던 장경악이 만약 의주에서 허준을 만났다면 무슨 대화를 했을까? 그러나 사실 장경악은 당시에 의학에 매진하기 전이었기 때문에 허준과 장경악과의 만남은 흥미로운 상상일 뿐이다. 당시라면 허준도 <동의보감>을 집필하기 전이었다.

장경악은 군대에서 7년간 머물렀다. 그러나 그는 군인으로서도 성취욕이나 보람은 거의 느낄 수 없었다. 임진왜란도 끝났고 아버지가 연로하고 가세가 빈곤해져서 고향으로 되돌아갔다. 게다가 귀국길에 요동 백성들의 처참한 생활상을 목격하고 명나라 조정의 당파싸움을 보고서는 그때까지 품었던 공명심(公明心)이 모두 허황된 것이라는 것을 깨닫게 되었다.

장경악은 이때부터 의학에 매진했다. 그때 나이 37세였다. 어려서부터 이미 의서를 읽기 시작했지만 이때부터 본격적으로 <내경>과 함께 동원(東垣), 단계(丹溪)의 의서를 읽으면서 그 세밀한 뜻을 탐구하고 신묘함을 연구하기 시작했다.

이동원(李東垣)은 금나라 때 명의로 비위의 기능이 건강을 좌우한다는 보토파(補土派)의 창시자로 <비위론(脾胃論)>을 저술했고, 주단계(朱丹溪)는 원나라 때 명의로 자음파(滋陰派)의 대가로 <단계심법(丹溪心法)>을 저술한 인물들이다. 이들의 이론이라면 아무도 토를 달지 못할 정도였다.

어느 날 장경악은 어느 한 의서를 읽으면서 손을 입에 대고 키득거렸다. 그 모습을 보던 한 의원이 물었다. “의원님은 무슨 즐거운 일이 있으신 겁니까?” 그러자 장경악은 “내가 동원이나 단계가 <내경>의 군화(君火)와 상화(相火)를 해석한 이론과 주장을 읽어보니 나도 모르게 그만 비웃게 되었소. 그들의 불찰이 매우 심하구려.”라고 답하는 것이다.

그 의원은 장경악이 동원이나 단계의 주장을 읽고서 비웃다니 놀라지 않을 수 없었다.

한번은 이런 일이 있었다. 어느 해 여름, 깊게 사귀었던 한 의원이 “‘양(陽)은 항상 남아돌고 음(陰)은 항상 부족하다’는 것은 단계로부터 나온 확고한 이론인데, 자네는 반대로 ‘양(陽)은 항상 부족하고 음(陰)은 항상 남아돈다’는 말을 하니 어떻게 이렇게 상반되는 것인가? 이를 통해 자기가 옳다고 억지를 부려 스스로를 뽐내려는 것인가? 내가 보기에는 단계의 금과옥조와 같은 말이 틀리지 않은 것 같은데, 단계가 살아 돌아온다면 자네와 같은 후학의 경망을 어떻게 용납할 수 있겠는가?”하고 핀잔을 주었다.

장경악은 속으로 ‘슬프구나. 이 친구의 말을 들은 사람들이 쉽게 현혹이 되어 감탄할 것이기 때문이다. 그러나 한편으로 기쁘구나. 다행히도 이러한 논박이 있어 내가 다시 의혹을 풀 수 있게 되었으니 말이다.’라고 생각했다.

그러면서 말하기를 “요즘 보면 단계의 이론 때문에 의원들이 너도나도 남아도는 양(陽)을 치료한다고 해서 습관적으로 고한(苦寒)한 약을 남발하고 있으니 감당할 수 있겠는가? 우매한 병자들이 용렬한 의원들에게 차디찬 황련(黃連)을 처방받고서도 하소연을 못하는 것이 400년이 되었네. 아무리 단계의 이론이라도 비판하지 못한다면 진정한 의원이라고 할 수 있겠는가?”라고 했다.

친구 의원은 창피해서 얼굴을 붉히며 물러났다. 시간이 흐르면서 장경악은 의학에 있어서 확고한 관(觀)이 생겼다. 의술에 있어서 자신감이 넘치다 못해 자만에 빠지기도 했다.

그러던 중 동쪽 변방을 유람을 하던 중에 그곳에서 어떤 기인을 만났는데, 기인이 “당신도 의도(醫道)를 공부하는가? 의도는 어려우니 신중하게나.”라고 했다.

장경악은 “의(醫)는 비록 소도(小道)라도 성명(性命)이 관계되는데, 저라고 어찌 신중함을 모르겠습니까?”라고 자신만만하게 대답했다.

그러자 기인이 장경악을 꾸짖으면서 “내가 보니 자네는 의(醫)를 알지 못하네. 성명이 관계된다고 해 놓고 의를 어떻게 소도(小道) 운운하는가? 먼저 참된 사람이 있는 후에야 참된 지혜가 있고 참된 지혜가 있는 후에야 참된 의사가 있는 법인데, 어찌 의도(醫道)를 이처럼 어떻게 쉽게 말하겠는가? 의도(醫道)는 어렵고도 크니 어찌 자신의 편협한 경험만으로 소도(小道)라고 할 수 있겠는가? 자네는 큰 의도를 얻기 위해서 더욱 힘써야 할 것이네.”라고 하였다.

항상 자신감이 넘치던 장경악은 기인의 가르침을 듣고 부끄러워 물러나 몇 개월을 전전긍긍하며 보냈다.

장경악은 61세(1624년)에 <내경(內經)>을 재편집해서 <유경(類經)>과 <유경도익(類經圖翼>을 지었다. 주위의 의원들은 장경악이 저술한 책들을 필사해서 금궤옥함(金?玉涵)으로 여겨서 소중히 간직했다. 이 후 장경악은 1636년 73세에 이르러 그동안 연구한 의술을 한데 모아서 책으로 엮어 완성을 했다. 바로 그 유명한 <경악전서(景岳全書)>다.

누군가 “장경악은 평소에 병서에 능통했는데 어려서 배워 나이가 들어 사용하고자 했던 뜻을 이룰 수 없게 되자 그 이론을 의학으로 옮겨서 오화팔문(五花八門)의 기이함을 털어놓고 있구나.”하고 감탄했다.

오화팔문(五花八門)은 본래 고대 병법의 명칭으로 변화무쌍한 전략을 구사하는 것을 말한다. <경악전서>의 전충록(傳忠錄) 편에 보면 ‘옛날에 병법의 팔문(八門)이 있다면, 내게는 의가(醫家)의 팔진(八陣)이 있다.’는 구절이 나온다. 장경악은 의서를 쓰는 것을 마치 병서를 쓰는 것처럼 했다.

그러나 당시는 명나라 말기로 어지러운 정세와 재정 문제가 겹쳐 있어서 장경악은 책의 집필을 끝내고 나서도 집안이 넉넉하지 않아서 출판을 하지 못했다. 그래서 그 정리본을 결혼한 딸에게 물려주고서는 1940년 78세의 나이에 죽고 말았다.

안타깝게도 장경악의 딸도 출판할 만한 여력이 없어서 딸은 아들 임일위에게 물려주었다. 임일위는 1700년에 외할아버지의 <경악전서> 정리본을 들고 광동성 광주지역으로 가지고 가서 그 지역의 포정사(布政使) 직책을 맡고 있던 노초(魯超)에게 사정을 말했다.

그러자 노공이 “이 책은 세상을 구하는 자비로운 배와 같다. 천하의 보물은 당연히 천하가 함께 공유해야 한다.”라고 하면서 자신의 녹봉을 기부해서 책으로 출판하자고 했다.

드디어 장경악이 <경악전서>를 완성한 후 60여년 만에 초간본이 간행되었다. 그래서 이 초간본을 요즘 노본(魯本)이라고 부른다. 이로써 <경악전서>는 불세출의 명작으로 칭송받으며 세상에 퍼지기 시작했다.

당시 조선의 허준은 <동의보감>을 지으면서 당대까지 쓰인 많은 의서를 참고했다. 그런데 참고문헌에 <경악전서>는 없다. 허준의 <동의보감>이 1610년에 완성이 되었고, 장경악의 <경악전서>는 1636년에 완성이 되었지만 1700년이 되어서야 제대로 출판이 되었기 때문에 <동의보감>에는 <경악전서>를 참고문헌으로 찾아볼 수 없는 당연했다. 허준은 죽을 때까지 장경악과 <경악전서>의 존재를 모르고 죽은 것이다. 그렇다면 반대로 장경악은 <동의보감>의 존재를 앓고 있었을까? 이들이 서로의 의서를 읽었다면 어떠했을까 궁금해진다.

* 제목의 ○○은 ‘군인’입니다.

<경악전서> 全書紀略. 先外祖張景岳公, 名介賓, 字會卿. 先世居四川綿竹縣, 明初以軍功世授紹興衛指揮, 卜室郡城會稽之東. 生穎異, 讀書不屑章句, 韜ㆍ鈐, 軒岐之學尤所淹貫. 壯歲遊燕冀間, 從戎幕府, 出楡關履碣石經鳳城渡鴨綠, 居數年無所就, 親益老ㆍ家益貧, ?然而歸. 功名壯志, 消磨殆盡, 盡棄所學而肆力於軒岐, 探隱硏神, 醫日進名日彰, 時人比之仲景ㆍ東垣云. 苦志編輯《內經》, 窮年縷析하여, 彙成《類經》若干卷問世, 世奉爲金?玉函者久矣. 중략. 是書也, 繼往開來, 功豈小補哉? 以兵法部署方略者, 古人用藥如用兵也. 或云: "公, 生平善韜鈐, 不得遂其幼學壯行之志, 而寓意於醫, 以發洩其五花八門之奇", 余曰: 此蓋有天焉. 特老其才救世, 而接醫統之精, 傳造物之意, 夫豈其微歟? 是編成於晩年, 力不能梓, 授先君, 先君復授日蔚, 余何人斯而能繼先人之遺志哉? 歲庚辰, 携走?東, 告方伯魯公, 公曰: "此濟世慈航也. 天下之寶, 當與天下共之", 捐俸付??, 閱數月工竣. 不肖得藉慰先人, 以慰先外祖於九原, 先外祖可不朽矣. 外孫, 林日蔚, 跋. (돌아가신 외조부인 장경악의 이름은 개빈, 자는 회경이다. 선대부터 선조들이 사천성 면죽현에 살다가 명초에 전쟁에서 세운 공이 있어 전공으로 소흥 위지휘의 지휘사란 벼슬을 제수받고 회계 동쪽 군성으로 집을 정해 거처했다. 어려서부터 남달리 총명하여 태어나면서부터 영특하여 책을 읽을 때에 경서에만 얽매이지 않고 선현의 장구를 중시하지 않았고, 특히 병서인 <육도>, <옥검>과 의서인 헌기의 학문에도 박통하였다. 30세 장년에 하북성 북부, 요녕성의 남부, 하북성 지역을 유람하였는데 돌아다니다가 서쪽 융 지역의 막부에서 출발하여 군대에 지원하여 유관을 나와 갈석을 거쳐 봉성을 지나 압록강을 건넜는데, 수년간 머물렀는데도 성취한 바가 없이 아버지가 더욱 연로하고 가세가 빈곤해져 갑자기 돌아왔다. 이즈음 젊은 시절에 공명심은 없어져 그간 공명을 위해 배웠던 학문을 모두 버리고 헌기의 학문에 진력하여 은미한 뜻을 탐구하고 신묘함을 연구하였는데 날로 의술이 발전하고 명성을 떨쳐 사람들은 중경, 동원과 비교하곤 하였다. <내경>의 편집에 고심하여 한평생 자세히 분석하여 몇 권의 <유경>으로 출간하니 세상 사람들이 금궤옥함으로 여긴지 오래되었다. 중략. 이 책은 과거를 이어받아 미래를 열었으니, 그 공이 어떻게 작겠는가? 병법에서는 각각 역할을 분담시켜 방법과 전략을 세우는 바, 고인은 용약을 병법을 운용하듯이 하였다. 혹자는 “경악은 평소 병서인 <육도>, <옥검>에 능통했는데 어려서 배워 나이가 들어 사용하고자 했던 뜻을 이룰 수 없게 되자 의학으로 슬쩍 뜻을 돌려 오화팔문의 기이함을 털어놓았다.”고 말한다. 하지만 나는 말하노니, 이는 하늘의 뜻이리라. 하늘이 그 재능을 높이 사서 세상을 구제하고 의통의 정수를 이어 조물의 뜻을 전하도록 했으니, 어떻게 그 뜻이 미미하다고 할 수 있겠는가? 이 책은 공이 만년에 완성했지만, 출판할만한 힘이 없어 아버지에게 내려왔고, 내 아버지가 다시 내게 내려주었는데, 내가 무슨 능력이 있어서 선인의 유지를 이을 수 있겠는가? 그래서 경진년에 광동으로 책을 가지고 가서 관찰사 노공에게 알렸더니 “이 책은 세상을 구하는 자비로운 배와 같다. 천하의 보물은 당연히 천하가 함께 공유해야 한다.”고 하면서 녹봉을 기부하여 책으로 출판하도록 하여 몇 달 동안 글을 교정하고 검열하여 작업을 마쳤다. 불초한 사람이 돌아가신 아버지를 편하게 해드리고 구천에 돌아가신 외할아버지를 위로하니, 돌아가신 외할아버지는 영원히 기억될 것이다. 외손주 임일위가 발한다.)

○ 君火相火論. 余向釋《內經》, 於'君火以明, 相火以位'之義, 說固詳矣, 而似猶有未盡者. 及見東垣云"相火者, 下焦包絡之火, 元氣之賊也", 丹溪亦述而證之. 予聞此說, 嘗掩口而笑, 而覺其不察之甚也. 由此興感, 因再繹之. (내가 전에 <내경>을 해석할 때, ‘君火以明, 相火以位’의 뜻을 자세히 말했지만, 그래도 미진한 점이 있는 듯하다. 동원은 “상화는 하초포락의 화로, 원기의 적이다.”고 하였고, 단계 역시 이를 글로써 입증하였다. 내가 이 설을 듣고는 손으로 입을 가리고 웃었는데, 그들의 불찰이 심함을 깨달았기 때문이다. 이에 내가 느낀 바를 다시 풀어서 말한다.)

○ 予出中年, 嘗遊東藩之野, 遇異人焉. 偶相問曰: “子亦學醫道耶? 醫道難矣, 子其愼之”, 予曰: “醫雖小道, 而性命是關, 敢不知愼, 敬當聞命”, 異人怒而叱曰: “子非知醫者也. 旣稱 ‘性命是關’, 醫豈 ‘小道’云哉? 중략. 醫道難矣, 醫道大矣. 중략.” 予聞是敎, ?悚應諾, 退而皇皇者數月, 恐失其訓, 因筆記焉. (내가 40세가 넘어 동쪽 변방을 유람할 때, 어떤 기인을 만났다. 우연치 않게 “당신도 의도를 공부하는가? 의도는 어려우니 신중하라.”고 하여, 나는 “의가 비록 소도라도 성명이 관계되는데, 어찌 신중함을 모르겠습니까? 삼가 가르침을 듣겠다.”고 하였다. 그러자 그 사람이 성내며 꾸짖기를 “당신은 의를 알지 못한다. ‘성명이 관계된다’고 해 놓고 의를 어떻게 ‘소도’ 운운하는가? 중략. 의도는 어려운 것이고 큰 것이다. 중략.”이라고 하였다. 나는 이 가르침을 듣고 부끄러워 응낙하고 물러나 몇 개월을 전전긍긍하며 보냈는데, 그 교훈을 잃을까 우려되어 여기에 글로 적는다.)

○ 陽不足再辨. 予自初年, 嘗讀朱丹溪'陽有餘陰不足'論, 未嘗不服其高見, 自吾漸立以來, 則疑信相半矣, 又自不惑以來, 則始知其大謬矣. 故, 予於《類經ㆍ求正錄》中, 附有〈大寶論〉一篇, 正所以救其謬也. 중략. 玆於丙子之夏, 始得神交一友, 傳訓數言, 詢其姓氏, 知爲三吳之李氏也. 誦其指南則曰: "陽常有餘, 陰常不足, 此自丹溪之確論, 而玆張子, 乃反謂'陽常不足, 陰常有餘', 何至相反若此? 중략. 以是知先賢之金石本非謬, 而後學之輕妄何容易也?". 予聞此說, 益增悲嘆, 悲之者, 悲此言之易動人聽, 而無不擊節稱善也. 紫可亂朱, 莫此爲甚, 使不辨明, 將令人長夢不醒, 而性命所係非渺小, 是可悲也. 悲已而喜, 喜之者, 喜至道之精微, 不經駁正, 終不昭明, 幸因其說, 得啓此端而得解此惑, 是可喜也. 今卽李子之言以辨之. (양부족론에 대해 다시 한번 변론하다. 내가 젊어서 단계의 ‘양유여음부족론’을 읽었을 때는 그 고견에 탄복하지 않을 수 없었지만, 점차 30세가 되면서부터는 의심과 믿음이 절반씩이었고, 다시 40세가 되면서부터 큰 오류를 알게 되었다. 이에 내가 <유경:구정록> 중에 〈대보론〉을 부기하여 그 오류를 바로 잡았다. 중략. 병자년 여름에 어떤 친구를 깊게 사귀어 몇 마디의 가르침을 전했는데, 그 성을 물어 삼오의 이씨임을 알았다. 그 요점을 외워주자 이씨는 “‘양상유여 음상부족’은 단계로부터의 확론인데, 당신은 반대로 ‘양상부족 음상유여’를 말하니 어떻게 이렇게 상반되는가? 이를 통해 자기가 옳다고 억지를 부려 스스로를 뽐내려는 것인가? 아니면 다른 근본의 이유가 있는가? 중략. 이로써 단계의 금과옥조의 말이 틀리지 않았음을 알 수 있으니, 후학의 경망을 어떻게 용납하겠는가?”고 하였다. 나는 이 말을 듣자 슬펐는데, 이 말을 들은 사람들이 쉽게 현혹되어 옳다고 감탄할 것이기 때문이었다. 사도가 정도를 어지럽힘이 이보다 심한 것이 없는데, 명확히 변별하지 않으면 사람들을 오랜 꿈속에서 헤매게 만들어 성명과의 관련이 작지 않을 테니, 이것이 슬펐다. 그러면서도 기뻤는데, 지도의 정미를 논박하여 바로잡지 않으면 결국 분명히 밝힐 수 없었을 텐데, 다행히 이 말 때문에 단서를 밝혀 이런 의혹을 풀 수 있을 테니, 이것이 기뻤다. 이제 이자의 말로 이를 설명하겠다.)

<논문> Building the Database with Herbal Formulas Based on the Korean Medical Classics. Herbal Formula Science. 2015. Dec, 23(2): 209-224

: 본서는 대략 1636년경에 완성된 것으로 보이나, 장개빈이 얼마 지나지 않아 서거하고 명말의 어지러운 정세와 재정 문제로 인하여 간행되지 못하였다. 이후 강희 39년인 1700년에 초간본이 간행 되었는데, 이는 당시 광동성 광주 지방의 포정사 직책을 맡고 있던 노초가 장개빈의 외손인 임일위가 소장하고 있던 유고를 간행한 것으로 노본이라 불린다.)

/ 한동하 한동하한의원 원장

pompom@fnnews.com 정명진 의학전문기자

Copyright? 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.

|

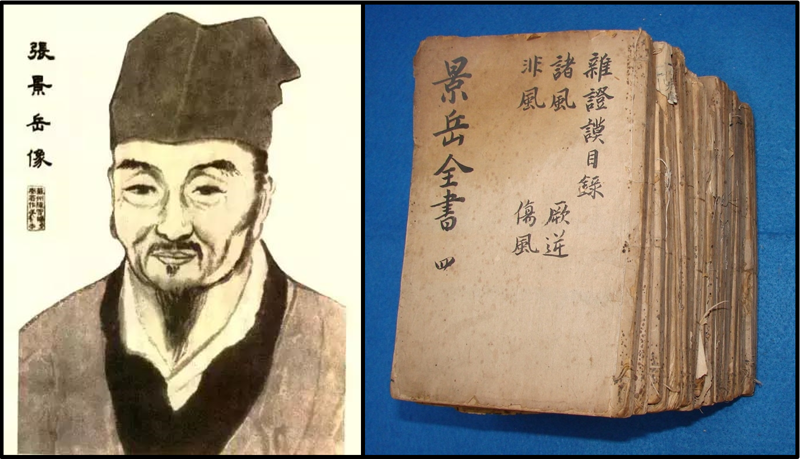

| 명나라때 명의인 장경악(張景岳, 좌측 초상화)은 임진왜란때 명나라 군인으로 전쟁에 참여한 적도 있었지만 결국 의술을 익혀 73세 나이에 <경악전서(景岳全書)>를 저술했다. |

명나라 때 장경악(張景岳)이란 의원이 있었다. 이름은 개빈(介賓)이고 호가 경악(景岳)이어서 주로 장경악이라고 불렸다. 장경악(1563~1640년)은 조선의 허준(1539~1615년)과 동시대의 인물로 중국 최고의 명의 중에 한 명으로 칭송된 인물이다.

장경악은 절강성 회계지방에서 태어났다. 어려서부터 남달리 총명하고 영특했다. 책 읽기를 좋아했는데, 책을 읽을 때는 경서(經書)에만 얽매이지 않고 다양한 책을 손에 잡히는 대로 읽었다. 또한 책에 적힌 장구(章句)를 무조건 받아들이는 것이 아니라 나름대로 비판하는 것이 습관이 되어 있었다. 그래서 장경악의 당돌한 질문에 주위의 어른들이 당황하기 일쑤였다.

장경악은 13세 되던 해에 아버지를 따라서 북경으로 갔다. 장경악의 아버지 장수봉(張壽峰)은 아들이 총명한 것을 보고 보다 큰 곳에서 학문을 닦기를 바랐던 것이다. 장경악은 북경에서 경서와 사서에 해박한 명의 김몽석(金夢石)으로부터 의술의 이론과 실기를 전수받았고, <황제내경>을 배우고 익혔다. 이밖에도 제자백가(諸子百家)의 경서와 역사에 깊이 통달했으며 천문, 지리, 병법, 역리 또한 탐독했다.

장경악은 30세에 북동부 지역을 유람하면서 돌아다녔다. 그때 한반도에는 일본이 15만 대군을 이끌고 조선을 침략했다. 일본은 자신들이 명나라를 침략하고자 하는데, 조선이 길을 비켜달라는 요청을 거절했다는 것이 이유였다. 바로 임진왜란이었다.

조선의 선조 왕은 의주로 파천을 해서 명나라에 도움을 요청했다. 명나라는 조선의 요청으로 군대를 파병하게 되는데, 이때 장경악은 명나라 군인으로 전쟁에 참여하게 되었다. 장경악은 명나라 군대를 이끌던 총지휘관 송응창(宋應昌)의 젊은 참모로 활약했다.

조선 땅 의주에서는 어의 허준이 선조를 돌보고 있었다. 허준은 당시 54세였고 장경악은 30세였다. 훗날 당대 최고의 명의가 되었던 장경악이 만약 의주에서 허준을 만났다면 무슨 대화를 했을까? 그러나 사실 장경악은 당시에 의학에 매진하기 전이었기 때문에 허준과 장경악과의 만남은 흥미로운 상상일 뿐이다. 당시라면 허준도 <동의보감>을 집필하기 전이었다.

장경악은 군대에서 7년간 머물렀다. 그러나 그는 군인으로서도 성취욕이나 보람은 거의 느낄 수 없었다. 임진왜란도 끝났고 아버지가 연로하고 가세가 빈곤해져서 고향으로 되돌아갔다. 게다가 귀국길에 요동 백성들의 처참한 생활상을 목격하고 명나라 조정의 당파싸움을 보고서는 그때까지 품었던 공명심(公明心)이 모두 허황된 것이라는 것을 깨닫게 되었다.

장경악은 이때부터 의학에 매진했다. 그때 나이 37세였다. 어려서부터 이미 의서를 읽기 시작했지만 이때부터 본격적으로 <내경>과 함께 동원(東垣), 단계(丹溪)의 의서를 읽으면서 그 세밀한 뜻을 탐구하고 신묘함을 연구하기 시작했다.

이동원(李東垣)은 금나라 때 명의로 비위의 기능이 건강을 좌우한다는 보토파(補土派)의 창시자로 <비위론(脾胃論)>을 저술했고, 주단계(朱丹溪)는 원나라 때 명의로 자음파(滋陰派)의 대가로 <단계심법(丹溪心法)>을 저술한 인물들이다. 이들의 이론이라면 아무도 토를 달지 못할 정도였다.

어느 날 장경악은 어느 한 의서를 읽으면서 손을 입에 대고 키득거렸다. 그 모습을 보던 한 의원이 물었다. “의원님은 무슨 즐거운 일이 있으신 겁니까?” 그러자 장경악은 “내가 동원이나 단계가 <내경>의 군화(君火)와 상화(相火)를 해석한 이론과 주장을 읽어보니 나도 모르게 그만 비웃게 되었소. 그들의 불찰이 매우 심하구려.”라고 답하는 것이다.

그 의원은 장경악이 동원이나 단계의 주장을 읽고서 비웃다니 놀라지 않을 수 없었다.

한번은 이런 일이 있었다. 어느 해 여름, 깊게 사귀었던 한 의원이 “‘양(陽)은 항상 남아돌고 음(陰)은 항상 부족하다’는 것은 단계로부터 나온 확고한 이론인데, 자네는 반대로 ‘양(陽)은 항상 부족하고 음(陰)은 항상 남아돈다’는 말을 하니 어떻게 이렇게 상반되는 것인가? 이를 통해 자기가 옳다고 억지를 부려 스스로를 뽐내려는 것인가? 내가 보기에는 단계의 금과옥조와 같은 말이 틀리지 않은 것 같은데, 단계가 살아 돌아온다면 자네와 같은 후학의 경망을 어떻게 용납할 수 있겠는가?”하고 핀잔을 주었다.

장경악은 속으로 ‘슬프구나. 이 친구의 말을 들은 사람들이 쉽게 현혹이 되어 감탄할 것이기 때문이다. 그러나 한편으로 기쁘구나. 다행히도 이러한 논박이 있어 내가 다시 의혹을 풀 수 있게 되었으니 말이다.’라고 생각했다.

그러면서 말하기를 “요즘 보면 단계의 이론 때문에 의원들이 너도나도 남아도는 양(陽)을 치료한다고 해서 습관적으로 고한(苦寒)한 약을 남발하고 있으니 감당할 수 있겠는가? 우매한 병자들이 용렬한 의원들에게 차디찬 황련(黃連)을 처방받고서도 하소연을 못하는 것이 400년이 되었네. 아무리 단계의 이론이라도 비판하지 못한다면 진정한 의원이라고 할 수 있겠는가?”라고 했다.

친구 의원은 창피해서 얼굴을 붉히며 물러났다. 시간이 흐르면서 장경악은 의학에 있어서 확고한 관(觀)이 생겼다. 의술에 있어서 자신감이 넘치다 못해 자만에 빠지기도 했다.

그러던 중 동쪽 변방을 유람을 하던 중에 그곳에서 어떤 기인을 만났는데, 기인이 “당신도 의도(醫道)를 공부하는가? 의도는 어려우니 신중하게나.”라고 했다.

장경악은 “의(醫)는 비록 소도(小道)라도 성명(性命)이 관계되는데, 저라고 어찌 신중함을 모르겠습니까?”라고 자신만만하게 대답했다.

그러자 기인이 장경악을 꾸짖으면서 “내가 보니 자네는 의(醫)를 알지 못하네. 성명이 관계된다고 해 놓고 의를 어떻게 소도(小道) 운운하는가? 먼저 참된 사람이 있는 후에야 참된 지혜가 있고 참된 지혜가 있는 후에야 참된 의사가 있는 법인데, 어찌 의도(醫道)를 이처럼 어떻게 쉽게 말하겠는가? 의도(醫道)는 어렵고도 크니 어찌 자신의 편협한 경험만으로 소도(小道)라고 할 수 있겠는가? 자네는 큰 의도를 얻기 위해서 더욱 힘써야 할 것이네.”라고 하였다.

항상 자신감이 넘치던 장경악은 기인의 가르침을 듣고 부끄러워 물러나 몇 개월을 전전긍긍하며 보냈다.

장경악은 61세(1624년)에 <내경(內經)>을 재편집해서 <유경(類經)>과 <유경도익(類經圖翼>을 지었다. 주위의 의원들은 장경악이 저술한 책들을 필사해서 금궤옥함(金?玉涵)으로 여겨서 소중히 간직했다. 이 후 장경악은 1636년 73세에 이르러 그동안 연구한 의술을 한데 모아서 책으로 엮어 완성을 했다. 바로 그 유명한 <경악전서(景岳全書)>다.

누군가 “장경악은 평소에 병서에 능통했는데 어려서 배워 나이가 들어 사용하고자 했던 뜻을 이룰 수 없게 되자 그 이론을 의학으로 옮겨서 오화팔문(五花八門)의 기이함을 털어놓고 있구나.”하고 감탄했다.

오화팔문(五花八門)은 본래 고대 병법의 명칭으로 변화무쌍한 전략을 구사하는 것을 말한다. <경악전서>의 전충록(傳忠錄) 편에 보면 ‘옛날에 병법의 팔문(八門)이 있다면, 내게는 의가(醫家)의 팔진(八陣)이 있다.’는 구절이 나온다. 장경악은 의서를 쓰는 것을 마치 병서를 쓰는 것처럼 했다.

그러나 당시는 명나라 말기로 어지러운 정세와 재정 문제가 겹쳐 있어서 장경악은 책의 집필을 끝내고 나서도 집안이 넉넉하지 않아서 출판을 하지 못했다. 그래서 그 정리본을 결혼한 딸에게 물려주고서는 1940년 78세의 나이에 죽고 말았다.

안타깝게도 장경악의 딸도 출판할 만한 여력이 없어서 딸은 아들 임일위에게 물려주었다. 임일위는 1700년에 외할아버지의 <경악전서> 정리본을 들고 광동성 광주지역으로 가지고 가서 그 지역의 포정사(布政使) 직책을 맡고 있던 노초(魯超)에게 사정을 말했다.

그러자 노공이 “이 책은 세상을 구하는 자비로운 배와 같다. 천하의 보물은 당연히 천하가 함께 공유해야 한다.”라고 하면서 자신의 녹봉을 기부해서 책으로 출판하자고 했다.

드디어 장경악이 <경악전서>를 완성한 후 60여년 만에 초간본이 간행되었다. 그래서 이 초간본을 요즘 노본(魯本)이라고 부른다. 이로써 <경악전서>는 불세출의 명작으로 칭송받으며 세상에 퍼지기 시작했다.

당시 조선의 허준은 <동의보감>을 지으면서 당대까지 쓰인 많은 의서를 참고했다. 그런데 참고문헌에 <경악전서>는 없다. 허준의 <동의보감>이 1610년에 완성이 되었고, 장경악의 <경악전서>는 1636년에 완성이 되었지만 1700년이 되어서야 제대로 출판이 되었기 때문에 <동의보감>에는 <경악전서>를 참고문헌으로 찾아볼 수 없는 당연했다. 허준은 죽을 때까지 장경악과 <경악전서>의 존재를 모르고 죽은 것이다. 그렇다면 반대로 장경악은 <동의보감>의 존재를 앓고 있었을까? 이들이 서로의 의서를 읽었다면 어떠했을까 궁금해진다.

* 제목의 ○○은 ‘군인’입니다.

오늘의 본초여담 이야기 출처

<경악전서> 全書紀略. 先外祖張景岳公, 名介賓, 字會卿. 先世居四川綿竹縣, 明初以軍功世授紹興衛指揮, 卜室郡城會稽之東. 生穎異, 讀書不屑章句, 韜ㆍ鈐, 軒岐之學尤所淹貫. 壯歲遊燕冀間, 從戎幕府, 出楡關履碣石經鳳城渡鴨綠, 居數年無所就, 親益老ㆍ家益貧, ?然而歸. 功名壯志, 消磨殆盡, 盡棄所學而肆力於軒岐, 探隱硏神, 醫日進名日彰, 時人比之仲景ㆍ東垣云. 苦志編輯《內經》, 窮年縷析하여, 彙成《類經》若干卷問世, 世奉爲金?玉函者久矣. 중략. 是書也, 繼往開來, 功豈小補哉? 以兵法部署方略者, 古人用藥如用兵也. 或云: "公, 生平善韜鈐, 不得遂其幼學壯行之志, 而寓意於醫, 以發洩其五花八門之奇", 余曰: 此蓋有天焉. 特老其才救世, 而接醫統之精, 傳造物之意, 夫豈其微歟? 是編成於晩年, 力不能梓, 授先君, 先君復授日蔚, 余何人斯而能繼先人之遺志哉? 歲庚辰, 携走?東, 告方伯魯公, 公曰: "此濟世慈航也. 天下之寶, 當與天下共之", 捐俸付??, 閱數月工竣. 不肖得藉慰先人, 以慰先外祖於九原, 先外祖可不朽矣. 外孫, 林日蔚, 跋. (돌아가신 외조부인 장경악의 이름은 개빈, 자는 회경이다. 선대부터 선조들이 사천성 면죽현에 살다가 명초에 전쟁에서 세운 공이 있어 전공으로 소흥 위지휘의 지휘사란 벼슬을 제수받고 회계 동쪽 군성으로 집을 정해 거처했다. 어려서부터 남달리 총명하여 태어나면서부터 영특하여 책을 읽을 때에 경서에만 얽매이지 않고 선현의 장구를 중시하지 않았고, 특히 병서인 <육도>, <옥검>과 의서인 헌기의 학문에도 박통하였다. 30세 장년에 하북성 북부, 요녕성의 남부, 하북성 지역을 유람하였는데 돌아다니다가 서쪽 융 지역의 막부에서 출발하여 군대에 지원하여 유관을 나와 갈석을 거쳐 봉성을 지나 압록강을 건넜는데, 수년간 머물렀는데도 성취한 바가 없이 아버지가 더욱 연로하고 가세가 빈곤해져 갑자기 돌아왔다. 이즈음 젊은 시절에 공명심은 없어져 그간 공명을 위해 배웠던 학문을 모두 버리고 헌기의 학문에 진력하여 은미한 뜻을 탐구하고 신묘함을 연구하였는데 날로 의술이 발전하고 명성을 떨쳐 사람들은 중경, 동원과 비교하곤 하였다. <내경>의 편집에 고심하여 한평생 자세히 분석하여 몇 권의 <유경>으로 출간하니 세상 사람들이 금궤옥함으로 여긴지 오래되었다. 중략. 이 책은 과거를 이어받아 미래를 열었으니, 그 공이 어떻게 작겠는가? 병법에서는 각각 역할을 분담시켜 방법과 전략을 세우는 바, 고인은 용약을 병법을 운용하듯이 하였다. 혹자는 “경악은 평소 병서인 <육도>, <옥검>에 능통했는데 어려서 배워 나이가 들어 사용하고자 했던 뜻을 이룰 수 없게 되자 의학으로 슬쩍 뜻을 돌려 오화팔문의 기이함을 털어놓았다.”고 말한다. 하지만 나는 말하노니, 이는 하늘의 뜻이리라. 하늘이 그 재능을 높이 사서 세상을 구제하고 의통의 정수를 이어 조물의 뜻을 전하도록 했으니, 어떻게 그 뜻이 미미하다고 할 수 있겠는가? 이 책은 공이 만년에 완성했지만, 출판할만한 힘이 없어 아버지에게 내려왔고, 내 아버지가 다시 내게 내려주었는데, 내가 무슨 능력이 있어서 선인의 유지를 이을 수 있겠는가? 그래서 경진년에 광동으로 책을 가지고 가서 관찰사 노공에게 알렸더니 “이 책은 세상을 구하는 자비로운 배와 같다. 천하의 보물은 당연히 천하가 함께 공유해야 한다.”고 하면서 녹봉을 기부하여 책으로 출판하도록 하여 몇 달 동안 글을 교정하고 검열하여 작업을 마쳤다. 불초한 사람이 돌아가신 아버지를 편하게 해드리고 구천에 돌아가신 외할아버지를 위로하니, 돌아가신 외할아버지는 영원히 기억될 것이다. 외손주 임일위가 발한다.)

○ 君火相火論. 余向釋《內經》, 於'君火以明, 相火以位'之義, 說固詳矣, 而似猶有未盡者. 及見東垣云"相火者, 下焦包絡之火, 元氣之賊也", 丹溪亦述而證之. 予聞此說, 嘗掩口而笑, 而覺其不察之甚也. 由此興感, 因再繹之. (내가 전에 <내경>을 해석할 때, ‘君火以明, 相火以位’의 뜻을 자세히 말했지만, 그래도 미진한 점이 있는 듯하다. 동원은 “상화는 하초포락의 화로, 원기의 적이다.”고 하였고, 단계 역시 이를 글로써 입증하였다. 내가 이 설을 듣고는 손으로 입을 가리고 웃었는데, 그들의 불찰이 심함을 깨달았기 때문이다. 이에 내가 느낀 바를 다시 풀어서 말한다.)

○ 予出中年, 嘗遊東藩之野, 遇異人焉. 偶相問曰: “子亦學醫道耶? 醫道難矣, 子其愼之”, 予曰: “醫雖小道, 而性命是關, 敢不知愼, 敬當聞命”, 異人怒而叱曰: “子非知醫者也. 旣稱 ‘性命是關’, 醫豈 ‘小道’云哉? 중략. 醫道難矣, 醫道大矣. 중략.” 予聞是敎, ?悚應諾, 退而皇皇者數月, 恐失其訓, 因筆記焉. (내가 40세가 넘어 동쪽 변방을 유람할 때, 어떤 기인을 만났다. 우연치 않게 “당신도 의도를 공부하는가? 의도는 어려우니 신중하라.”고 하여, 나는 “의가 비록 소도라도 성명이 관계되는데, 어찌 신중함을 모르겠습니까? 삼가 가르침을 듣겠다.”고 하였다. 그러자 그 사람이 성내며 꾸짖기를 “당신은 의를 알지 못한다. ‘성명이 관계된다’고 해 놓고 의를 어떻게 ‘소도’ 운운하는가? 중략. 의도는 어려운 것이고 큰 것이다. 중략.”이라고 하였다. 나는 이 가르침을 듣고 부끄러워 응낙하고 물러나 몇 개월을 전전긍긍하며 보냈는데, 그 교훈을 잃을까 우려되어 여기에 글로 적는다.)

○ 陽不足再辨. 予自初年, 嘗讀朱丹溪'陽有餘陰不足'論, 未嘗不服其高見, 自吾漸立以來, 則疑信相半矣, 又自不惑以來, 則始知其大謬矣. 故, 予於《類經ㆍ求正錄》中, 附有〈大寶論〉一篇, 正所以救其謬也. 중략. 玆於丙子之夏, 始得神交一友, 傳訓數言, 詢其姓氏, 知爲三吳之李氏也. 誦其指南則曰: "陽常有餘, 陰常不足, 此自丹溪之確論, 而玆張子, 乃反謂'陽常不足, 陰常有餘', 何至相反若此? 중략. 以是知先賢之金石本非謬, 而後學之輕妄何容易也?". 予聞此說, 益增悲嘆, 悲之者, 悲此言之易動人聽, 而無不擊節稱善也. 紫可亂朱, 莫此爲甚, 使不辨明, 將令人長夢不醒, 而性命所係非渺小, 是可悲也. 悲已而喜, 喜之者, 喜至道之精微, 不經駁正, 終不昭明, 幸因其說, 得啓此端而得解此惑, 是可喜也. 今卽李子之言以辨之. (양부족론에 대해 다시 한번 변론하다. 내가 젊어서 단계의 ‘양유여음부족론’을 읽었을 때는 그 고견에 탄복하지 않을 수 없었지만, 점차 30세가 되면서부터는 의심과 믿음이 절반씩이었고, 다시 40세가 되면서부터 큰 오류를 알게 되었다. 이에 내가 <유경:구정록> 중에 〈대보론〉을 부기하여 그 오류를 바로 잡았다. 중략. 병자년 여름에 어떤 친구를 깊게 사귀어 몇 마디의 가르침을 전했는데, 그 성을 물어 삼오의 이씨임을 알았다. 그 요점을 외워주자 이씨는 “‘양상유여 음상부족’은 단계로부터의 확론인데, 당신은 반대로 ‘양상부족 음상유여’를 말하니 어떻게 이렇게 상반되는가? 이를 통해 자기가 옳다고 억지를 부려 스스로를 뽐내려는 것인가? 아니면 다른 근본의 이유가 있는가? 중략. 이로써 단계의 금과옥조의 말이 틀리지 않았음을 알 수 있으니, 후학의 경망을 어떻게 용납하겠는가?”고 하였다. 나는 이 말을 듣자 슬펐는데, 이 말을 들은 사람들이 쉽게 현혹되어 옳다고 감탄할 것이기 때문이었다. 사도가 정도를 어지럽힘이 이보다 심한 것이 없는데, 명확히 변별하지 않으면 사람들을 오랜 꿈속에서 헤매게 만들어 성명과의 관련이 작지 않을 테니, 이것이 슬펐다. 그러면서도 기뻤는데, 지도의 정미를 논박하여 바로잡지 않으면 결국 분명히 밝힐 수 없었을 텐데, 다행히 이 말 때문에 단서를 밝혀 이런 의혹을 풀 수 있을 테니, 이것이 기뻤다. 이제 이자의 말로 이를 설명하겠다.)

<논문> Building the Database with Herbal Formulas Based on the Korean Medical Classics. Herbal Formula Science. 2015. Dec, 23(2): 209-224

: 본서는 대략 1636년경에 완성된 것으로 보이나, 장개빈이 얼마 지나지 않아 서거하고 명말의 어지러운 정세와 재정 문제로 인하여 간행되지 못하였다. 이후 강희 39년인 1700년에 초간본이 간행 되었는데, 이는 당시 광동성 광주 지방의 포정사 직책을 맡고 있던 노초가 장개빈의 외손인 임일위가 소장하고 있던 유고를 간행한 것으로 노본이라 불린다.)

/ 한동하 한동하한의원 원장

pompom@fnnews.com 정명진 의학전문기자

Copyright? 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.

- 1"라일리 옷 빨아준 세탁기"… 삼성전자 '인사이드 아웃 2' 체험 이벤트

- 2코스피 2800선 탈환 시도..."삼성전자 실적 기대" [주간증시전망]

- 3신한금융 "기업 밸류업 성공 사례 이해" 日서 '애널리스트 데이' 개최

- 4최태원 "그룹 밸류체인 정비"...SK하이닉스 28년까지 103조 투자

- 5[뉴욕증시 주간전망] 6월 고용동향·테슬라 2분기 출하통계 촉각...미 독립기념일 휴장

- 6실적 시즌 개막...실적주 주목 [株슐랭가이드]

- 723조 사들인 외국인, 상위 10종목 주가 평균 71% 올랐다 [증시 상반기 결산]

- 8[fn마켓워치] 건설·해운사, 업황 불황에 단기물 의존도 키워

- 9'반도체만 고군분투' 제조업 BSI, 1분기 만에 하락

- 10"이젠 없어서 못 판다"...'지각생' 낸드, 삼성·SK의 '돌아온 효자' 되나

- [AD] 대폭발 임박 5월 마지막 승부주!