최신뉴스

보험은 '미래 투자'… 수입 5~8% 선에서 가입하라 [재테크 Q&A]

파이낸셜뉴스 2024.06.30 18:10 댓글0

20대 직장인 "어머니가 내주던 보장성 보험 月15만원 직접 내려니 부담돼요"

입사한지 1년이 갓 지난 20대 A씨는 직업의 특성상 사택에서 살고 있다. 그 덕에 경제적으로 부모님으로부터 독립하게 됐다. 그동안 아르바이트로는 월 60만~70만원을 벌었던 터라 맘껏 쓸 수 있는 여력이 안 됐는데 정식으로 직장을 가지니 그 4배를 손에 쥘 수 있어 상대적으로 씀씀이가 커졌다. 그런데 이런 생활이 지속되다 보니 관리비, 식비, 가구 비용 등 소소하게 나가는 돈이 많다고 느껴졌다. 주변에선 연금을 미리 준비해야 한다고 하는데 아직은 이르다는 조언들도 혼재해 있다. 과거 어머니가 가입해준 보장성 보험을 올해부턴 A씨가 보험료를 납부하고 있으나 금액이 15만원으로 너무 크다. 신용카드도 해지하고 싶지만 신용점수를 올리려면 사용해야 한단 얘기도 있다. 저축은 일단 종합자산관리계좌(CMA)로 하고 있다. 적금도 알아보고 있는데 20만~30만원씩 쪼개서 하는 게 나을지, 100만원 정도를 한꺼번에 넣는 게 좋을지 고민이다.

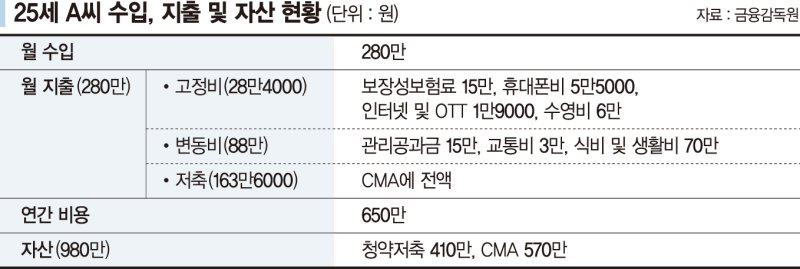

25세 A씨 월 수입은 280만원이다. 월 지출 역시 280만원으로 용처가 파악되지 않는 소비는 없다. 고정비는 28만4000원이다. 보장성 보험료(15만원), 휴대폰비(5만5000원), 인터넷 및 OTT(1만9000원), 수영비(6만원) 등이다. 변동비는 관리공과금(15만원), 교통비(3만원), 식비·생활비(70만원)를 합쳐 88만원이다. 나머지 163만6000원은 모두 CMA에 저축하고 있다. 연간 비용은 650만원씩 나가고 있다. 자산은 청약저축(410만원), CMA(570만원) 등 980만원이고 부채는 따로 없다.

금융감독원에 따르면 직장생활 2년차부턴 지난 1년 간의 월급 관리 상태를 돌아보고, 재무 계획을 수립해볼 시점이다. 이 때 기존에 어렴풋이 알고 있던 내용들을 명확하게 하고 오해는 해소하고 넘어가야 한다.

우선 보장성 보험은 낭비라고 여겨지는 경우가 많은데 꼭 그렇지 않다. 보험 자체가 당장 필요해서가 아니라 미래를 위해 투자하는 만큼 실손보험 외 암, 뇌혈관 질환 보상 상품은 적절한 수준에서 가입해두는 것이 합리적이다. 특히 나이가 들어서 들게 되면 금액이 대폭 뛴다. 가령 암 진단비 2000만원 보장, 20년 납부, 성인 남자 기준 25세 가입시 55세 가입할 때보다 절반 정도만 든다. 다만, 월 수입 대비 5~8% 수준에서 가입하는 것이 권고된다.

남는 돈은 CMA에 넣는 게 무조건 좋을까. 보통예금보단 금리 측면에선 낫지만 정기적금 대비로는 낮다. 무엇보다 재무관리가 미흡해진다. A씨만 봐도 1년 동안 매월 163만6000원을 저축했다면 연간비용을 감안해도 약 1313만원이 쌓여 있어야 한다. 하지만 잔액은 570만원에 불과하다. 1년 이내 인출이 수시로 필요한 금액 정도만 배분하는 게 적절하다.

연금은 지금부터 신경써야 한다. 노후 준비에 이른 나이는 없다. 미리 움직일수록 아낄 수 있다. 예를 들어 월 42만원, 20년 납부, 수익율 2.75%, 수령 연령 70세로 가정하면 25세 시작 시 2억5631만원인 반면 45세부터 하면 1억5012만원으로 약 1억619만원 차이가 난다. 수익율이 4.125%라면 그 격차는 2억2871만원으로 더 벌어진다. 연금 관리 자체에 매몰되기보다 결혼이나 주거 마련 등 재무목표를 고려하면서 비중을 조절해야 한다.

신용카드 사용에 대한 오해도 짚을 필요가 있다. 많이 사용할수록 연말정산과 신용도에 도움에 된다고 알고 있는 경우가 적지 않다. 연말정산 때 소비지출 중 신용카드 공제가 있는데 오히려 체크카드나 현금영수증 등은 사용금액의 30%로 적용되나 신용카드는 15%다. 또 신용점수 상승에 거래 규모가 작용하긴 하지만 그보단 한도 이내로 적게 사용하는 게 유리하다. 세금이나 휴대폰비 등 공공요금을 연체하지 않는 게 보다 도움이 되기도 한다.

적금 월 납입금 액수는 비상금에 따라 달라진다. 여타 재무목표가 없다면 굳이 금액을 축소시킬 필요가 없다. 중도해지 가능성이 낮기 때문이다. 다만, 지출에 대한 예산을 세우고 비상금을 준비하는 게 먼저다.

수입 대비 적절한 소비 수준으로 정해진 바는 없다. 소득 규모, 경제적 독립 여부, 거주지, 물가, 주거비용 등이 감안된다. 일반적으로 결혼 전 부모님 집에서 거주할 땐 30~50%, 독립시 50~70% 등에서 형성된다. A씨의 경우 그 비율이 연간비용을 포함해 61%지만, CMA 잔고 현황을 보면 실제론 83% 수준이다.

금감원 관계자는 "A씨가 지금은 사택에서 거주하지만 3년 뒤엔 어떻게 될지 모르는 불확실한 상태"라며 "그 이후 주거 자금은 어느 정도인지, 저축계획은 어떻게 수립할 것인지 등을 계산하면서 지출 비율을 산정해야 할 것"이라고 말했다.

금융감독원이 운영하는 금융소비자포털 '파인'을 인터넷 검색창에 입력하거나 금감원콜센터 1332(▶7번 금융자문서비스)로 전화하시면 무료 맞춤형 금융소비자 상담을 받을 수 있습니다.

taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

Copyright? 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.

입사한지 1년이 갓 지난 20대 A씨는 직업의 특성상 사택에서 살고 있다. 그 덕에 경제적으로 부모님으로부터 독립하게 됐다. 그동안 아르바이트로는 월 60만~70만원을 벌었던 터라 맘껏 쓸 수 있는 여력이 안 됐는데 정식으로 직장을 가지니 그 4배를 손에 쥘 수 있어 상대적으로 씀씀이가 커졌다. 그런데 이런 생활이 지속되다 보니 관리비, 식비, 가구 비용 등 소소하게 나가는 돈이 많다고 느껴졌다. 주변에선 연금을 미리 준비해야 한다고 하는데 아직은 이르다는 조언들도 혼재해 있다. 과거 어머니가 가입해준 보장성 보험을 올해부턴 A씨가 보험료를 납부하고 있으나 금액이 15만원으로 너무 크다. 신용카드도 해지하고 싶지만 신용점수를 올리려면 사용해야 한단 얘기도 있다. 저축은 일단 종합자산관리계좌(CMA)로 하고 있다. 적금도 알아보고 있는데 20만~30만원씩 쪼개서 하는 게 나을지, 100만원 정도를 한꺼번에 넣는 게 좋을지 고민이다.

|

25세 A씨 월 수입은 280만원이다. 월 지출 역시 280만원으로 용처가 파악되지 않는 소비는 없다. 고정비는 28만4000원이다. 보장성 보험료(15만원), 휴대폰비(5만5000원), 인터넷 및 OTT(1만9000원), 수영비(6만원) 등이다. 변동비는 관리공과금(15만원), 교통비(3만원), 식비·생활비(70만원)를 합쳐 88만원이다. 나머지 163만6000원은 모두 CMA에 저축하고 있다. 연간 비용은 650만원씩 나가고 있다. 자산은 청약저축(410만원), CMA(570만원) 등 980만원이고 부채는 따로 없다.

금융감독원에 따르면 직장생활 2년차부턴 지난 1년 간의 월급 관리 상태를 돌아보고, 재무 계획을 수립해볼 시점이다. 이 때 기존에 어렴풋이 알고 있던 내용들을 명확하게 하고 오해는 해소하고 넘어가야 한다.

우선 보장성 보험은 낭비라고 여겨지는 경우가 많은데 꼭 그렇지 않다. 보험 자체가 당장 필요해서가 아니라 미래를 위해 투자하는 만큼 실손보험 외 암, 뇌혈관 질환 보상 상품은 적절한 수준에서 가입해두는 것이 합리적이다. 특히 나이가 들어서 들게 되면 금액이 대폭 뛴다. 가령 암 진단비 2000만원 보장, 20년 납부, 성인 남자 기준 25세 가입시 55세 가입할 때보다 절반 정도만 든다. 다만, 월 수입 대비 5~8% 수준에서 가입하는 것이 권고된다.

남는 돈은 CMA에 넣는 게 무조건 좋을까. 보통예금보단 금리 측면에선 낫지만 정기적금 대비로는 낮다. 무엇보다 재무관리가 미흡해진다. A씨만 봐도 1년 동안 매월 163만6000원을 저축했다면 연간비용을 감안해도 약 1313만원이 쌓여 있어야 한다. 하지만 잔액은 570만원에 불과하다. 1년 이내 인출이 수시로 필요한 금액 정도만 배분하는 게 적절하다.

연금은 지금부터 신경써야 한다. 노후 준비에 이른 나이는 없다. 미리 움직일수록 아낄 수 있다. 예를 들어 월 42만원, 20년 납부, 수익율 2.75%, 수령 연령 70세로 가정하면 25세 시작 시 2억5631만원인 반면 45세부터 하면 1억5012만원으로 약 1억619만원 차이가 난다. 수익율이 4.125%라면 그 격차는 2억2871만원으로 더 벌어진다. 연금 관리 자체에 매몰되기보다 결혼이나 주거 마련 등 재무목표를 고려하면서 비중을 조절해야 한다.

신용카드 사용에 대한 오해도 짚을 필요가 있다. 많이 사용할수록 연말정산과 신용도에 도움에 된다고 알고 있는 경우가 적지 않다. 연말정산 때 소비지출 중 신용카드 공제가 있는데 오히려 체크카드나 현금영수증 등은 사용금액의 30%로 적용되나 신용카드는 15%다. 또 신용점수 상승에 거래 규모가 작용하긴 하지만 그보단 한도 이내로 적게 사용하는 게 유리하다. 세금이나 휴대폰비 등 공공요금을 연체하지 않는 게 보다 도움이 되기도 한다.

적금 월 납입금 액수는 비상금에 따라 달라진다. 여타 재무목표가 없다면 굳이 금액을 축소시킬 필요가 없다. 중도해지 가능성이 낮기 때문이다. 다만, 지출에 대한 예산을 세우고 비상금을 준비하는 게 먼저다.

수입 대비 적절한 소비 수준으로 정해진 바는 없다. 소득 규모, 경제적 독립 여부, 거주지, 물가, 주거비용 등이 감안된다. 일반적으로 결혼 전 부모님 집에서 거주할 땐 30~50%, 독립시 50~70% 등에서 형성된다. A씨의 경우 그 비율이 연간비용을 포함해 61%지만, CMA 잔고 현황을 보면 실제론 83% 수준이다.

금감원 관계자는 "A씨가 지금은 사택에서 거주하지만 3년 뒤엔 어떻게 될지 모르는 불확실한 상태"라며 "그 이후 주거 자금은 어느 정도인지, 저축계획은 어떻게 수립할 것인지 등을 계산하면서 지출 비율을 산정해야 할 것"이라고 말했다.

금융감독원이 운영하는 금융소비자포털 '파인'을 인터넷 검색창에 입력하거나 금감원콜센터 1332(▶7번 금융자문서비스)로 전화하시면 무료 맞춤형 금융소비자 상담을 받을 수 있습니다.

taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

Copyright? 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.

- 1"라일리 옷 빨아준 세탁기"… 삼성전자 '인사이드 아웃 2' 체험 이벤트

- 2코스피 2800선 탈환 시도..."삼성전자 실적 기대" [주간증시전망]

- 3신한금융 "기업 밸류업 성공 사례 이해" 日서 '애널리스트 데이' 개최

- 4최태원 "그룹 밸류체인 정비"...SK하이닉스 28년까지 103조 투자

- 523조 사들인 외국인, 상위 10종목 주가 평균 71% 올랐다 [증시 상반기 결산]

- 6[뉴욕증시 주간전망] 6월 고용동향·테슬라 2분기 출하통계 촉각...미 독립기념일 휴장

- 7실적 시즌 개막...실적주 주목 [株슐랭가이드]

- 8[fn마켓워치] 건설·해운사, 업황 불황에 단기물 의존도 키워

- 9'반도체만 고군분투' 제조업 BSI, 1분기 만에 하락

- 10"이젠 없어서 못 판다"...'지각생' 낸드, 삼성·SK의 '돌아온 효자' 되나

- [AD] 대폭발 임박 5월 마지막 승부주!